Science is quiet on what dogs know about us. “But to be sure, they are thinking about us, and it is striking to be held in their gaze,” Horowitz notes. “They learn our habits well enough to show us when we veer from them; they anticipate our actions even before we are aware of them. And yet they level no judgment, as happy to see you on the toilet as at the door, flinching not at your nakedness or weakness.”

Dogs’ knowing anything at all about us begins with our taking them in—with our domesticating of them (or our hitchhiking on their own self-domestication) many thousands of years ago—and is extended by their tendency to pay attention to our faces and actions. Much of what they understand about us comes from our body language: Our putting on our shoes or looking in a certain direction can tip dogs off that we might be leaving soon or that we may have dropped a bit of food. Dogs communicate with us similarly, through actions like resting their head on our lap, or verbal cues like barking and whining.

“There are, we now know, many things that dogs know about us that we ourselves do not,” Horowitz continues at the link in our bio. “In particular, dogs have been trained to detect various cancers, to notice precipitously low blood-sugar levels or imminent seizures … Within months of the novel coronavirus’s spread, dogs were being trained to detect the virus in people who themselves did not yet know if they had contracted it.”

When Horowitz and her husband contracted COVID, there was no sign that their dog knew, “or, at least, we did not notice her trying to tell us. And that’s the thing: As interested as people profess to be in what their dogs know about them, we aren’t often listening to what they might be saying.”

這是在ING上看到的一個post,寫得挺好的,記在這裏,也不知道自己是否還有機會再能讀到。

周一晚飯燒了三個菜:冬瓜開洋,大蒜豆乾肉絲,西湖牛肉羹,用了剩下的一點牛肉餡。又做了一批鍋盔。

晚上,因爲裝了搜狗輸入法,有很多奇怪的表情,就給聰發了很多,她很喜歡,就把app發給了她。

周二晚飯在外面吃的,因爲要陪他去取車。我們記憶中在車行邊上有個韓國餐館。記憶裏很好吃,所以很快達成共識,就去那裏吃飯。

他還特地叫了一份special dish,是monk fish,結果非常不好吃,一大盆,40塊錢,小菜倒是很多,還多要了一份魚豆腐和裙帶菜

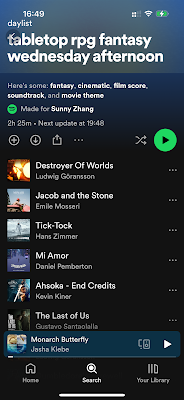

聰告訴我說在Spotify有這麽一個功能就是會幫你組織一個lisiting list,而且會隨著時間的推移而改變,所以給一天裏看看別人為你準備了點什麽,還挺好的。

這幾天在看"Tomb Sweeping",作者是以爲華裔,所以書寫的東西挺有共鳴的。Books are Magic這個書店的Youtube頻道是我訂閲的爲數不多的其中一個。這家書店會經常請作者到書店或者當地的教會進行新書讀者見面會,因爲疫情的關係,有很長一段時間網上安排類似的活動成爲了唯一的途徑。現在雖然恢復正常,但是實況轉播還是保留了下來。九月初的一天注意到李翊云的新書會有一次讀者見面會,自然是迫不及待地準時地收看。

這次她的新書是一本短篇小説集。書名的那一篇在上半年New Yorker上讀過,喜憂參半的一篇。再去尋找有關信息的時候,發現在兩周之後她會在普林斯頓還會有一場見面會。我心想,就是嘛,這是她的hometown,怎麽也會有一場的,這自然給平日灰暗的日子裏有了一絲盼望。

很幸運,在這次見面會之前我居然借到了她的新書,雖然是有聲書,但是因爲是她本人朗讀,所以故事更加有了一層色彩。幾乎每個故事都很喜歡,可以感受到有些主題是在重複。但是重複的是背景本身,但是在類似的背景下,展開的故事卻不一樣。

見面會開始她朗讀了三個故事的結尾,并且在朗讀之前澄清了沒有情節的泄露,因爲她的故事裏沒有情節。提問的女子也是一個作家,表達也非常優美,她說,“雖然你的故事並沒有情節,但是人物是流動的,是有形狀的。”李翊云笑著補充到,“也是有texture的。”

第一個提問是有關她和語言的關係。因爲英文並不是她的母語,所以這個問題屢次被提出來。她笑著說,我和語言的關係的複雜程度僅次於我和我母親的關係。

哄堂大笑。

她説到,正因爲英文不是母語,所以在用詞的時候更加要注意準確性,有沒有更好的詞,更差的?更確切的。的確,我感覺她的用詞就跟雕刻的刀一樣,銳利,不需要雕琢,屬於一刀下去就成功的那種。那種如果是寫書法的話,運氣和手法和毛筆和紙張是融爲一體的。

別人問她有沒有一本筆記本來隨時記錄她的思路?她說,她同時有超過十本筆記本,因爲每個人物就是一個筆記本。正因爲她書中的這些人物,她交到了忘年交的朋友,愛爾蘭作家William Trevor。她書裏的人物和他書裏的人物是可以進行對話的,是不受任何時空限制的;而沒有這些人物的話,她怎麽可能跟一個愛爾蘭白男人有任何的共同語言。

後來說到thoughts,layers of thoughts。講到這本書,大家都說是寫的grieve和loss。她說她並不喜歡普通意義上的grieve,因爲好像這個詞就等同於heavy burden,而如果是一個重負,那麽你一定想把它放下,而grieve,你卻是一生要背負的。Loss,絕大多數人都認爲是損失,那只是第一次意思,是很平面的,如果深挖到第五層,那麽可能就是findings。你要去挖,能挖幾層是幾層。挖的時候,請仔細對待自己的心思意念,有可能一段有趣的對話就會產生。

比如説Fate is always against the good people。寫下這句話都臉紅,多麽地陳詞濫調。放上一天,一個禮拜,回來再看,Fate is always against normal people;fate is always against stupid people?Why? If fate is not against them, then they won’t be stupid。

讀者提問各有千秋。

一位印度讀者問,“你怎麽能寫出兩個女孩在二戰後法國鄉村的生活?”她回答,“因爲那兩個女孩根本不知道那是二戰後,也不覺得法國鄉村和法國的巴黎有著怎樣的天壤地別。但是她們的强烈的友誼,她們的童年,跟你的,我的,都有相似。本著這個相似,是這本書的起點。”

一位白髮蒼蒼的老者說,她摯愛William Trevor的書。在一次他來美國的讀者見面會上,她抱著一本他的短篇小説全集請他簽名,告訴她心愛的作者,“這是我的Bible。”而Trevor說的是,”Oh, I am so sorry.”李翊云聽完,笑過之後,說,“謝謝你喜歡他的作品。”我想這樣對一個作家的認同只有他們能會心一笑,這就是書籍的美妙之處吧。

還有人問,你以後再出短篇小説集,會不會有一個集中的主題。她說,不會。我不寫命題作文,但是實際上所有的主題終歸指向一個,就是生活本身。這些小説就是她的placeholders。

最後一個問題的話筒被一個中國媽媽搶了過去,她站起來就説,我想用中文來問你這個問題,“你怎麽就能放棄你免疫學的碩士,轉行去寫作,并且用的不是母語。你的經歷很勵志,因爲我的女兒在初中的時候寫的第一首詩歌就是用英文寫的,而我是一個搞計算機的,也不知道她是怎麽會喜歡文學寫作的。她在剛過去的暑假還參加了愛荷華的暑期寫作夏令營。”後來她自己意識到實在是說得太多了,就問“你是怎麽做到的?”李翊云翻譯了這個女子的滔滔不絕為一句話,“我為什麽回去寫作。”她的回答是,“你真的得去熱愛啊!”回到家,我把這段講給比爾聼。他說,“應該把這樣的愛好都扼殺在搖籃裏。”

李翊云在最後說到了她去William Trevor家裏做客。在快要吃飯之前,她注意到他站起來整理了一下窗帘。他注意到她注意到了他這個動作,就解釋說,“我想讓你透過窗戶看院子裏的花,但是如果完全拉開窗帘,那麽太陽找到你眼睛上,你就什麽也看不見了。”她說她教寫作課不教寫作技巧,而教如何pay attention,對周圍的環境,對他人,對自己,對自己的内心。

我買了兩本書,一本給驄,一本給你。

翻開書頁,讓她簽名的時候,我說,“我去年來參加了你的The Book of Goose的讀者見面會。”她笑著對我說,“我記得的。”

接著我抓緊時間問了幾個問題,

“書裏那麽多人物的名字,你是怎麽想出來的?”她說,“我就亂找的。”

“我聼的有聲書,為什麽這個你會去念?”她說,“因爲很多在New Yorker上發表,為他們的podcast也念過了,所以就集中了起來。

“書的封面設計你有發言權嗎?”她回答,“沒有,這都是完全出版社找人設計的。”

我告訴她你的中文名字,說我會在10月回國的時候帶給你。她點了點頭。我不知道你是不是會喜歡她的小説。我很喜歡她的文字,喜歡她的看似不經意的一件小事,實際上就是生活本身的那種寫作。

排在我前面的一群孩子並沒有買她的書,是她的學生,只是來說聲Hi。

捧著這兩本書,我慢慢離開。坐到車裏就迫不及待地給你拍了這樣照片。

周五自己去做化療。到了之後發現人非常多。這次的護士叫Danielle。帶了一本中文書《你的夏天還好嗎》,是一本短篇小説集,看完了其中一個故事。

然後去Costco,買了點熟食給聰。

剛剛到driveway,就碰到了裏雅給我送飯了。

Wee的送貨也到了,所以下午就忙活了。包餛飩,一包大餛飩,一包新的小餛飩皮,肉餡就折騰了兩磅,流出了肉餡和榨菜,準備第二天做月餅。晚上就做了小餛飩給他,留了一點肉絲給他做了炒麵。我自己吃了大餛飩。聰回家了,很晚。我已經在床上了,很累。

周末就是在make food。周六做鮮肉月餅,很久不做了,完全重新開始做。聰要烤麩,所以周五做了烤麩,等著她回來撕。晚上除了四喜烤麩,還做了rib,青菜和韓國豆腐煲。

周日做包子,凍了15個豇豆豬肉餡的,3個豆沙餡的。他吃了11.5個。說豆沙包不夠甜。

.PNG)

没有评论:

发表评论